『縄文海進』とは? 海のない栃木,群馬,埼玉まで海水が入り込んでいた? - 海面水位シュミレーションとグーグルマップで地理歴史オンライン授業

拡散応援希望

縄文海進(じょうもんかいしん)をご存知でしょうか?

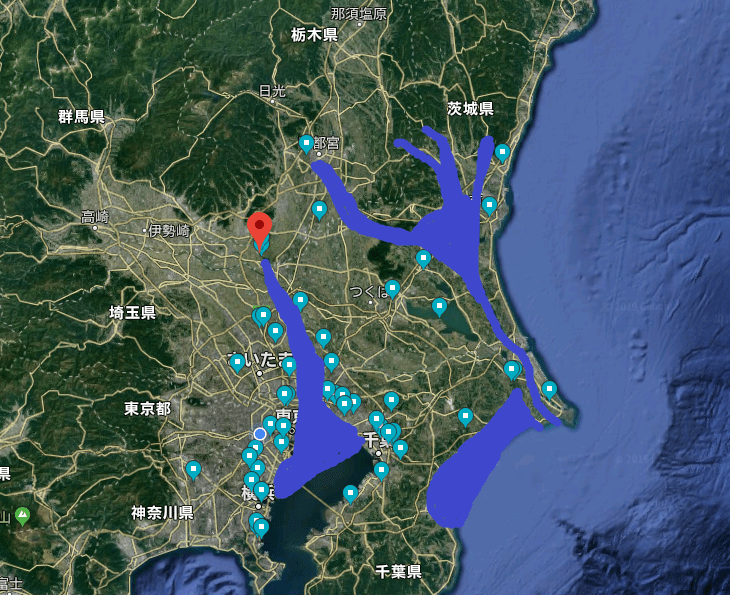

「関東(東京)の縄文海進シュミレーション」と「貝塚」の関係を、Googleマップ等を利用してお伝えいたします。

縄文海進とは?

縄文海進(じょうもんかいしん)とは、約7,000〜6,000年前の縄文時代、現在に比べて海面が高くなり日本列島の各地で海水が陸地奥深くへ浸入した現象を言います。

地質学的には 東京の有楽町で最初に調査されたことから「有楽町海進」、そのほか「後氷河期海進」とも呼ばれているそうです。

縄文海進を英語では?

完新世海進、後氷期海進 "Holocene glacial retreat”と呼ばれます。

縄文海進の原因は?

縄文時代前期は地球の気候が最も暖かかった時期で、現在よりも平均で約2度ほど気温が高かったそうです。

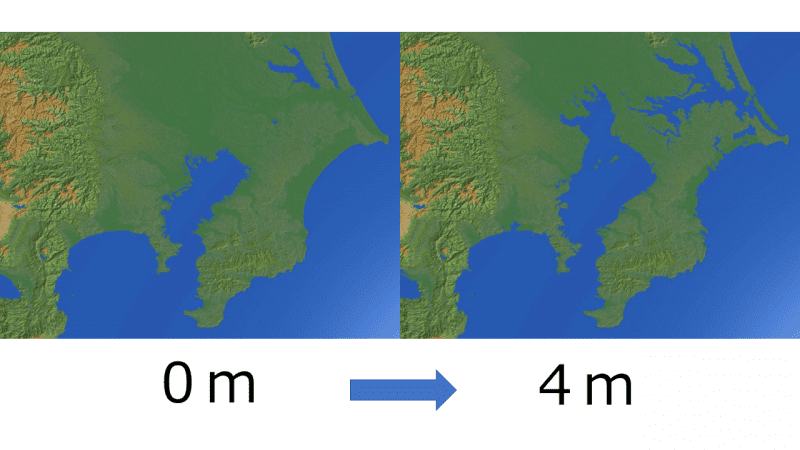

そのため南極の氷河が溶け出し、海面の高さが現在よりも4〜6メートルほど高くなっていたと言われています。

縄文海進の地図 - 関東(東京周辺)

縄文時代前期には、現代では海に面していない関東の栃木県・群馬県・埼玉県にも 海が入り込んでいた可能性が高いです。

貝塚と縄文海進の関連性は?

関東地方の貝塚が内陸の奥深くに分布することから、1927年ごろから「縄文時代の海岸線はその付近にある」と学説で発表されるようになりました。

貝塚とは?

貝塚とは、古代人が食べ終わった貝などを捨てた跡のことをいいます。縄文時代の貝塚が、東京都・神奈川県だけではなく、現代では海のない栃木県・群馬県・埼玉県でも発見されています。

Googleマップを利用して貝塚と縄文海進をチェック!

縄文海進の海面水位が約4メートルのシュミレーションと貝塚の位置は、ほぼ一致していると言えます。

実際に 貝塚の跡地や遺跡へ行ってみますと、公園や資料館・博物館、中には神社になっているところも多いです。

縄文時代から6,000年間 大切に遺跡が守られていることにとても感動しました!!

食糧危機の実態 - 「食糧=兵器」戦略 / 米国の食糧支配による世界覇権とは?

食糧危機の実態 - 「食糧=兵器」戦略 / 米国の食糧支配による世界覇権とは? 石油地政学史 番外編 - 暗殺・空爆・失脚 - ナショナリスト被害リスト一覧、その手口…

石油地政学史 番外編 - 暗殺・空爆・失脚 - ナショナリスト被害リスト一覧、その手口… 地政学の基礎用語まとめ(ハートランド、リムランド、グレートゲーム 等) - GHQが…

地政学の基礎用語まとめ(ハートランド、リムランド、グレートゲーム 等) - GHQが… 戦争ビジネス①金融編 - 「死の銀行家」が戦争を扇動・拡大・長期化!? 戦争はなぜ…

戦争ビジネス①金融編 - 「死の銀行家」が戦争を扇動・拡大・長期化!? 戦争はなぜ… 「死者の民主主義」とは? - 保守主義・伝統と日本人の死生観

「死者の民主主義」とは? - 保守主義・伝統と日本人の死生観 「今だけ、金だけ、自分だけ」グローバリズムの正体 - 「縦・横ナショナリズム」の破…

「今だけ、金だけ、自分だけ」グローバリズムの正体 - 「縦・横ナショナリズム」の破… 感染症パンデミック捏造の歴史 - 2020コロナ禍は『1976豚インフルエンザ騒動』のよう…

感染症パンデミック捏造の歴史 - 2020コロナ禍は『1976豚インフルエンザ騒動』のよう… ディープステートの戦略③ 『文化マルクス主義』 - 国家を内部崩壊?

ディープステートの戦略③ 『文化マルクス主義』 - 国家を内部崩壊? LGBTの不都合な真実⑤ - 男女共同参画と急進的フェミニズム(ラディカル・フェミニズ…

LGBTの不都合な真実⑤ - 男女共同参画と急進的フェミニズム(ラディカル・フェミニズ… 「過激派のルール」アリンスキー - 元祖 市民運動家の手口とは?

「過激派のルール」アリンスキー - 元祖 市民運動家の手口とは? ディープステートの戦略④『分断統治』 - 保守 vs 革新(リベラル) も利用されている…

ディープステートの戦略④『分断統治』 - 保守 vs 革新(リベラル) も利用されている… ディープステートの戦略⑤『移民難民で国家破壊』 - EU・アメリカ・日本も標的に

ディープステートの戦略⑤『移民難民で国家破壊』 - EU・アメリカ・日本も標的に 日本企業が『中国スパイ』を多数雇用か (日立、パナソニック、三菱、三井住友銀行) -…

日本企業が『中国スパイ』を多数雇用か (日立、パナソニック、三菱、三井住友銀行) -… 日中記者交換協定 - 日本メディアが『親中』偏向報道する理由を、分かりやすく解説

日中記者交換協定 - 日本メディアが『親中』偏向報道する理由を、分かりやすく解説 フェイクニュースの事例と対策・見分け方 -『偽旗作戦』ナイラ証言・湾岸戦争・フラ…

フェイクニュースの事例と対策・見分け方 -『偽旗作戦』ナイラ証言・湾岸戦争・フラ… フランス革命の真実 - フェイクニュースで殺されたルイ16世、ルイ17世、マリー・アン…

フランス革命の真実 - フェイクニュースで殺されたルイ16世、ルイ17世、マリー・アン… 2020米国大統領選挙「MAGA」でわかるトランプ大統領の政治理念

2020米国大統領選挙「MAGA」でわかるトランプ大統領の政治理念 【恋愛の試練:三年目のジンクス】付き合って3年目のカップルは「恋と愛の違い」を知…

【恋愛の試練:三年目のジンクス】付き合って3年目のカップルは「恋と愛の違い」を知… 『真実の愛とは何か?』を学べる名言14選 - 本当に大切な人と幸せな恋愛を

『真実の愛とは何か?』を学べる名言14選 - 本当に大切な人と幸せな恋愛を 人生のどん底から這い上がった有名人・偉人・成功者たちの、名言&エピソード(実話)

人生のどん底から這い上がった有名人・偉人・成功者たちの、名言&エピソード(実話) 理想の体脂肪率(男女別)ぽっちゃり・デブ・細マッチョの目安【画像あり】

理想の体脂肪率(男女別)ぽっちゃり・デブ・細マッチョの目安【画像あり】 本当に効果のあるダイエット!効果的に体重を減らすための食事・筋トレ・運動・生活…

本当に効果のあるダイエット!効果的に体重を減らすための食事・筋トレ・運動・生活… 心理学の○○効果一覧(全14種類)恋愛・ビジネス・教育現場でも役立つ!

心理学の○○効果一覧(全14種類)恋愛・ビジネス・教育現場でも役立つ! 【笑顔の大切さ】笑うことのメリット8つ(健康/仕事/人生)

【笑顔の大切さ】笑うことのメリット8つ(健康/仕事/人生) 家族愛(家族の絆)効果4選 - ラブラブ夫婦・良好な親子関係が子供へ与える影響とは…

家族愛(家族の絆)効果4選 - ラブラブ夫婦・良好な親子関係が子供へ与える影響とは… 父親が育児参加するメリット4選 - 子育てにおける『お父さん効果』は超スゴい!

父親が育児参加するメリット4選 - 子育てにおける『お父さん効果』は超スゴい! 多重知能の診断テストで、9つの知能(得意・不得意)を検査

多重知能の診断テストで、9つの知能(得意・不得意)を検査 結婚は何のため? ユダヤ人(ユダヤ教)の結婚観が理想的すぎる!

結婚は何のため? ユダヤ人(ユダヤ教)の結婚観が理想的すぎる! ディープステートの戦略①『両建て作戦』 - ネオコンも共産主義もDeepStateが産みの親…

ディープステートの戦略①『両建て作戦』 - ネオコンも共産主義もDeepStateが産みの親… 『2020アメリカ革命≒フランス革命』 革命の目的は神の否定? トランプとルイ16世はデ…

『2020アメリカ革命≒フランス革命』 革命の目的は神の否定? トランプとルイ16世はデ… 清水ともみ著『命がけの証言』 - 日本のパパ・ママも必読! 漫画で分かるウイグルジ…

清水ともみ著『命がけの証言』 - 日本のパパ・ママも必読! 漫画で分かるウイグルジ… LGBTの不都合な真実③ - 同性愛者やトランスジェンダーの家庭環境 / 同性愛者の乱れた…

LGBTの不都合な真実③ - 同性愛者やトランスジェンダーの家庭環境 / 同性愛者の乱れた… ワクチン副作用の歴史『湾岸戦争症候群』- 不妊・奇形の原因? 2021コロナワクチンは…

ワクチン副作用の歴史『湾岸戦争症候群』- 不妊・奇形の原因? 2021コロナワクチンは… 夫婦のラブラブ度チェック(診断テスト)- 旦那さん奥さんとの愛情・相性は?

夫婦のラブラブ度チェック(診断テスト)- 旦那さん奥さんとの愛情・相性は? 鳥インフルエンザ騒動の真実『食肉業界の垂直統合』 - 食糧ショックドクトリン - 畜…

鳥インフルエンザ騒動の真実『食肉業界の垂直統合』 - 食糧ショックドクトリン - 畜… 「ショックドクトリン」の要約と事例 - 戦争・天災を利用した「新自由主義経済」の強…

「ショックドクトリン」の要約と事例 - 戦争・天災を利用した「新自由主義経済」の強… 国防とは -「縦軸の哲学」vs 社会契約説

国防とは -「縦軸の哲学」vs 社会契約説 保守の核心価値 -「家庭の価値」「皇統」

保守の核心価値 -「家庭の価値」「皇統」 『終戦時のソ連・満州 / シベリア抑留の体験談』 - 安部孝一氏(元第百七師団長)の…

『終戦時のソ連・満州 / シベリア抑留の体験談』 - 安部孝一氏(元第百七師団長)の… 横軸のナショナリズム = 思いやりの哲学? - 「共同体」で生きる日本人

横軸のナショナリズム = 思いやりの哲学? - 「共同体」で生きる日本人 LGBTの不都合な真実② - 同性愛は先天的(生まれつき)ではない / 同性愛者の割合を誤…

LGBTの不都合な真実② - 同性愛は先天的(生まれつき)ではない / 同性愛者の割合を誤… フェイクニュースは誰が? - 国際金融資本家(ディープステート)によるメディア支配…

フェイクニュースは誰が? - 国際金融資本家(ディープステート)によるメディア支配… ネオコン(新保守主義)とは何か? 共和党内『反トランプ派・リベラル』の正体と、…

ネオコン(新保守主義)とは何か? 共和党内『反トランプ派・リベラル』の正体と、… 「産児制限の母」サンガー女史 -「子供は2人まで」日本人口会議が決定!?

「産児制限の母」サンガー女史 -「子供は2人まで」日本人口会議が決定!? LGBTの不都合な真実④ - 同性婚合法化や差別禁止法のデメリット / 同性カップルの養子…

LGBTの不都合な真実④ - 同性婚合法化や差別禁止法のデメリット / 同性カップルの養子… アグリスーティカルに至る近現代優生学史 - 歴史から学ぶコロナパンデミック (ワクチ…

アグリスーティカルに至る近現代優生学史 - 歴史から学ぶコロナパンデミック (ワクチ… 新世界秩序へ至る『優生学』の歴史 - 人口論マルサス、進化論ダーウィン、ゴールトン…

新世界秩序へ至る『優生学』の歴史 - 人口論マルサス、進化論ダーウィン、ゴールトン… 食糧兵器の実態 - 米国内農業支配「アグリビジネス垂直統合」と「緑の革命」について

食糧兵器の実態 - 米国内農業支配「アグリビジネス垂直統合」と「緑の革命」について 性のタブー視はNG! ユダヤ教徒から学ぶ「家庭内での性教育」が必要な理由とは?

性のタブー視はNG! ユダヤ教徒から学ぶ「家庭内での性教育」が必要な理由とは? 日本共産化の危機『自国に誇りを持て / 日教組は癌である』 - 安部孝一氏(元第百七…

日本共産化の危機『自国に誇りを持て / 日教組は癌である』 - 安部孝一氏(元第百七… 保守主義とは?「縦軸の哲学」三世代でなる国家

保守主義とは?「縦軸の哲学」三世代でなる国家 黒人の貧困問題と犯罪率の真相 - 米国黒人GDPは世界18位!?

黒人の貧困問題と犯罪率の真相 - 米国黒人GDPは世界18位!?