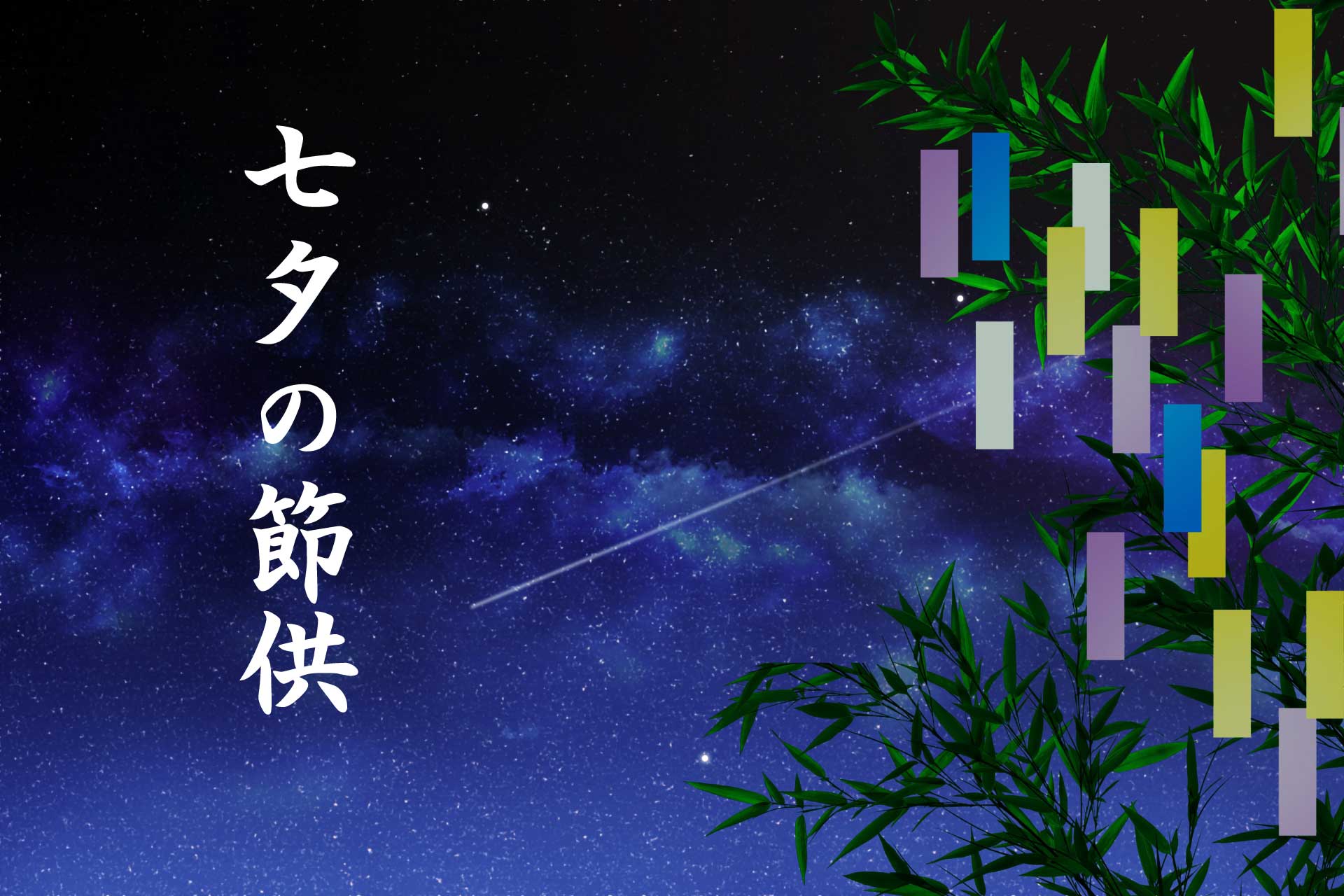

◇ 読み方「しちせきのせっく」

一般的に「たなばた」と呼ばれます。

本来は旧暦の7月7日。

今は新暦の7月7日なので、昔と比べると一か月ほど早くなります。

節供と節句

「せっく」を節句と書かれることも多いですが、元は「節供」

文字からわかるように、お供えの意味を含みます。

機織りの上達を願う

衣服を織り お供えし、穢れを祓う行事。

織姫と彦星の話は有名ですね。

昔は梶の葉に願い事を書いて川に流したそうです。

現在は形が変わり、笹竹に願い事を書いた短冊を飾るようになりました。

無病息災を願う「そうめん」

七夕の節供に、そうめんの原型とされる「索餅(さくべい)」をお供えしていた。

それが大衆に広まり、そうめんを食べる風習になったそうです。

一年に一度、このような背景に思いをはせてみてはいかがでしょうか?